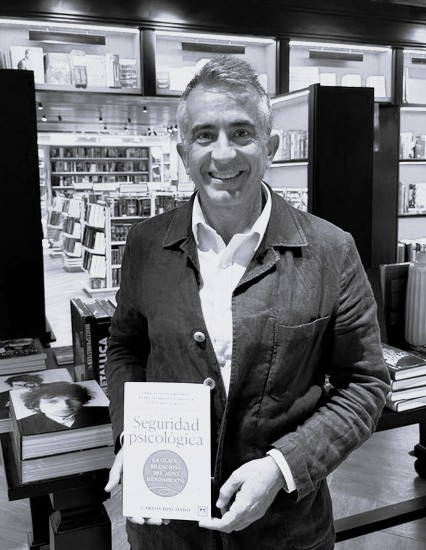

El autor de Seguridad psicológica: la clave silenciosa del alto desempeño desvela por qué el miedo sigue siendo el mayor freno del talento y cómo los líderes pueden transformar la cultura del silencio en un sistema operativo de confianza, innovación y aprendizaje continuo.

Durante años, la seguridad psicológica se interpretó como un gesto amable de bienestar. Hoy, la evidencia demuestra que es una palanca estratégica de competitividad. Google lo descubrió con su Proyecto Aristóteles: los equipos de mayor rendimiento no son los más brillantes, sino los que se atreven a hablar. Carlos Hinchado, experto en liderazgo y cultura organizacional, lo confirma en su último libro —Seguridad psicológica: la clave silenciosa del alto desempeño— y lanza un mensaje directo a los CEOs: sin confianza no hay innovación, sin apertura no hay aprendizaje, y sin voz no hay compromiso.

En esta conversación con Canal CEO, explica por qué el liderazgo del siglo XXI pasa por sustituir el control por la escucha, y la autoridad rígida por la inteligencia colectiva.

Canal CEO: “Los empleados ya no se quejan, los empleados se van”, ¿qué hay detrás del silencio hoy? ¿Qué otras señales delatan hoy que la cultura de nuestra organización no es psicológicamente segura y no son tan evidentes?

Carlos Hinchado: Hoy, el silencio rara vez es sinónimo de conformidad o de armonía. Con frecuencia es un mecanismo de autoprotección: miedo a no encajar, a decir algo inapropiado, a quedar en evidencia, a equivocarse delante de otros o, simplemente, a hacer una pregunta y parecer incompetente. La mayoría de los profesionales intentamos proyectar una imagen sólida, y una forma rápida de lograrlo en entornos exigentes es callar… salvo que estemos muy seguros de que lo que diremos será bien recibido. Y si esa seguridad no está, el silencio se convierte en nuestra armadura.

La diferencia es que, ahora, el silencio convive con una mayor capacidad de decisión por parte del empleado. La promesa de “una empresa para toda la vida” ya no existe, y cuando alguien siente que no puede ser escuchado ni crecer, no discute… se marcha. Y quien no puede irse, se desconecta: cumple, pero deja de aportar, de pensar y de implicarse. Es el abandono silencioso.

Hay señales claras —aunque a veces invisibles para quien no mira con atención— que indican que la seguridad psicológica está ausente:

- Siempre hablan los mismos: las voces nuevas, jóvenes o diversas quedan en segundo plano.

- Reuniones silenciosas… y pasillos ruidosos: las verdaderas conversaciones y discrepancias ocurren fuera de la sala.

- Pocos errores “oficiales”: no es que no existan; es que se esconden o maquillan.

- Innovación superficial: se mejora lo que ya existe, pero rara vez se cuestiona el “qué” o el “por qué”.

- Fuga silenciosa de talento: los mejores no buscan negociar; simplemente se van.

- Apatía creciente: deja de importar el cambio, porque nadie cree que vaya a suceder.

- Armonía aparente: no hay desacuerdo… porque no hay confianza suficiente para discrepar.

Canal CEO: Los estudios muestran que la seguridad psicológica no es solo un tema de bienestar: por ejemplo, el artículo de McKinsey señala que “cuando la seguridad psicológica está presente en la empresa … contribuye sustancialmente al rendimiento, la innovación y la calidad” del trabajo. ¿Qué efectos tiene la seguridad psicológica en una organización y cuál sería el primer paso para romper la barrera de la inseguridad sin resquebrajar la auctoritas?

Carlos Hinchado: Durante años se pensó que la seguridad psicológica era un concepto amable, más cercano al bienestar que a la estrategia. Hoy sabemos que es justo lo contrario. Informes como los de McKinsey y, sobre todo, el célebre Proyecto Aristóteles de Google, lo demuestran con claridad: los equipos que rinden mejor no son los que reúnen más talento, sino los que pueden hablar con libertad. En Google, tras cinco años de investigación, la conclusión fue rotunda: la seguridad psicológica era el factor que más marcaba la diferencia en los equipos de alto rendimiento. Cuando la gente siente que puede cuestionar, explorar y proponer sin miedo, la innovación aumenta, la ejecución gana velocidad y el talento decide quedarse.

¿Qué implica esto para los líderes? El primer paso no es “ceder autoridad”, sino redefinirla. En un contexto tan incierto como el actual, nadie puede tener todas las respuestas, y pretender lo contrario solo genera silencio y riesgo. La autoridad del siglo XXI no se basa en tener siempre la última palabra, sino en crear las condiciones para que las mejores ideas afloren. Reconocer los propios límites, invitar a participar, pedir perspectivas distintas y escuchar de verdad son gestos que no debilitan al líder; lo fortalecen. Porque cuando las personas pueden hablar sin miedo, la organización ve más, aprende más rápido y decide mejor.

Canal CEO: En equipos de dirección, una investigación sobre 160 equipos de gestión en Noruega halló que la seguridad psicológica tiene un efecto indirecto positivo sobre el desempeño del equipo, mediado por la “integración conductual”. ¿Qué mecanismos estructurales deben adaptarse para que ese efecto se desencadene en su organización?

Carlos Hinchado: En los equipos de dirección la evidencia es clara: los mejores resultados llegan cuando existe seguridad psicológica y una práctica real de compartir información, decisiones y responsabilidades. El estudio antes citado lo confirma: no basta con que la gente “se sienta segura”, es necesario trabajar juntos de verdad.

¿Cómo se traduce esto en la práctica?

Primero, el reporting. No puede ser solo un flujo de cifras hacia arriba. Hace falta crear canales formales y transparentes donde la información relevante —incluidos riesgos, dudas y aprendizajes— circule sin filtros. Que no solo se hable de resultados, sino también de lo que no sabemos y de lo que nos preocupa. Cuando se hace bien, el mensaje implícito es poderoso: equivocarse no penaliza; ocultar sí.

Segundo, las reuniones. La agenda debe dar espacio a las preguntas difíciles, a los asuntos sin resolver y a los aprendizajes de los errores. Y todos deben poder hablar, no solo las voces más senior. Ayudan los turnos rotatorios, las preguntas directas a quienes no han intervenido y un cierre breve: “¿Qué no se ha dicho hoy? ¿Qué quedó fuera?”. Son pequeños gestos que cambian la dinámica.

Tercero, los incentivos. Si solo se premia el resultado individual, la colaboración se convierte en un eslogan. Incluir indicadores de apoyo mutuo, intercambio de conocimiento o contribución transversal —como comités mixtos entre áreas— convierte la cooperación en práctica, no en teoría.

Cuarto, la toma de decisiones. Las decisiones importantes deben construirse con varias miradas. Documentar supuestos, pedir perspectivas diversas y revisar las decisiones a posteriori fortalece el criterio colectivo y evita el “ya se veía venir” tardío.

Y, sobre todo, formar a los líderes. Porque si quienes dirigen no saben pedir ayuda, escuchar, abrir espacio a la duda o reconocer un error, nadie bajo ellos lo hará. La cultura se modela desde arriba y se valida cada día en lo cotidiano.

En definitiva, crear seguridad psicológica exige sistemas que la sostengan, normas que la impulsen, comportamientos visibles que la hagan creíble y procesos de decisión que distribuyan la voz y la responsabilidad. No es suavizar el liderazgo: es fortalecerlo para competir en un entorno donde el talento que calla… se va.

Canal CEO: Dado que la seguridad psicológica implica que las personas se sientan libres de equivocarse y proponer sin miedo, ¿cómo debe cambiar el estilo de liderazgo del alto directivo para que este principio deje de ser un eslogan y se convierta en práctica? ¿Cuáles son los indicadores visibles para usted de que ese cambio ya está operando?

Carlos Hinchado: Para que la seguridad psicológica deje de ser un eslogan y se convierta en práctica real, el estilo de liderazgo del alto directivo debe evolucionar del modelo clásico basado en autoridad y control a otro centrado en la apertura, curiosidad y responsabilidad compartida. No se trata de perder autoridad, sino de ejercerla de otra manera: preguntando más, escuchando mejor y aceptando que nadie tiene todas las respuestas.

Significa crear espacios donde el error no sea un motivo de castigo, sino una fuente legítima de aprendizaje; donde el desacuerdo tenga cabida y donde las ideas puedan circular sin tropezar con las jerarquías. Ray Dalio lo resumió bien al recordar cómo sus propios errores le obligaron a pasar del “sé que tengo razón” al “¿cómo sé que tengo razón?”.

El liderazgo que hace posible todo esto no se declara: se practica. Y se nota en los hábitos diarios. Reuniones donde se explora lo que aprendimos y no solo lo que logramos. Decisiones que se contrastan con distintas miradas. Feedback que fluye en ambas direcciones. Conversaciones donde la exigencia convive con la confianza y no con el miedo. La seguridad psicológica no rebaja el listón; simplemente elimina el miedo como herramienta de gestión.

¿Señales de que el cambio está calando?

- Las voces se reparten y no hay monopolios de palabra.

- El líder pregunta más de lo que afirma y reconoce las buenas ideas, vengan de donde vengan.

- Los errores se discuten para aprender, no para buscar culpables.

- Las decisiones son más transparentes y los criterios, más explícitos.

- Fluye la información entre áreas y los equipos colaboran sin necesidad de empujones.

- El feedback es bidireccional: el equipo también evalúa al líder.

- Y, sobre todo, los acuerdos se mantienen fuera de la sala, incluso cuando no fueron la opción favorita de todos.

Cuando estos comportamientos se vuelven habituales —y no solo frases en una presentación—, la seguridad psicológica deja de ser intención para convertirse en sistema operativo. Ahí es cuando la organización gana velocidad, aprende más rápido que su entorno y trabaja como lo que dice ser: un equipo.

Canal CEO: La literatura señala que, en un entorno seguro psicológicamente, la creatividad, la experimentación y el aprendizaje rápido florecen ¿Es posible vincular esta competencia con los objetivos de innovación y transformación digital de una organización?

Carlos Hinchado: Absolutamente. La seguridad psicológica y la innovación no solo pueden vincularse: se necesitan mutuamente. En un contexto de transformación digital, donde la velocidad del cambio es la norma, lo que marca la diferencia no es la tecnología en sí, sino la capacidad de las personas para aprender rápido, probar, equivocarse y volver a intentarlo. Y eso solo ocurre cuando no hay miedo a quedar mal ni a levantar la mano.

En las organizaciones donde este clima existe, los equipos experimentan antes y corrigen antes; las jerarquías se vuelven más porosas y las ideas pueden venir de cualquier nivel; se instala un verdadero espíritu test & learn y el error deja de ser un estigma para convertirse en materia prima de aprendizaje.

Podríamos decir que la seguridad psicológica actúa como infraestructura cultural de la innovación. Sin ella, las tecnologías se implantan con cautela, se pregunta poco y se cuestiona aún menos. Con ella, en cambio, surge la curiosidad, la valentía para explorar y el compromiso con encontrar mejores respuestas.

Porque la digitalización no va solo de herramientas; va de personas capaces de usarlas sin miedo, con criterio y con ambición de transformar.

Canal CEO: Finalmente, la seguridad psicológica es también un componente crítico en entornos híbridos o digitales, donde la comunicación, la confianza y la vulnerabilidad cambian de forma radical. ¿Qué decisiones respecto a estructura, tecnología, cultura o talento considera urgentes hoy para asegurar que esa dimensión no se quede atrás en su organización?

Carlos Hinchado: El trabajo híbrido ha cambiado las reglas del juego. La comunicación es distinta, la confianza se prueba en otros escenarios y la vulnerabilidad —esa llave que abre la colaboración— cuesta más cuando no siempre compartimos la misma sala. Por eso, si queremos que la seguridad psicológica no se diluya en los entornos digitales, hay decisiones que no pueden esperar.

Primero, la estructura. Hay que diseñar rutinas que hagan visible la colaboración: pequeños check-ins al inicio de las reuniones, espacios formales para dar y recibir feedback, y mecanismos claros para elevar ideas o alertas. Que nadie quede en silencio por estar detrás de una pantalla.

Segundo, la tecnología. Las herramientas importan, pero también cómo se usan. Necesitamos plataformas que faciliten transparencia, participación y trazabilidad del conocimiento, y equipos formados para utilizarlas como espacios seguros de intercambio, no como simples repositorios o “centros de control”.

Tercero, la cultura. El trabajo híbrido exige nuevas normas de convivencia digital: escuchar activamente, respetar turnos, responder con agilidad y cuidar el lenguaje. Y, sobre todo, normalizar el error y el desacuerdo como parte del trabajo, no como amenaza.

Y, por supuesto, el talento. Formar líderes capaces de generar confianza a distancia, dar feedback útil, gestionar tensiones y facilitar conversaciones difíciles. Y promover perfiles que crean en la colaboración, no solo en el logro individual.

En definitiva, se trata de hacer de la seguridad psicológica el sistema operativo del trabajo moderno: con estructuras que den voz, tecnología que facilite la colaboración, hábitos coherentes y un liderazgo capaz de sostener la confianza incluso —o precisamente— a través de una pantalla